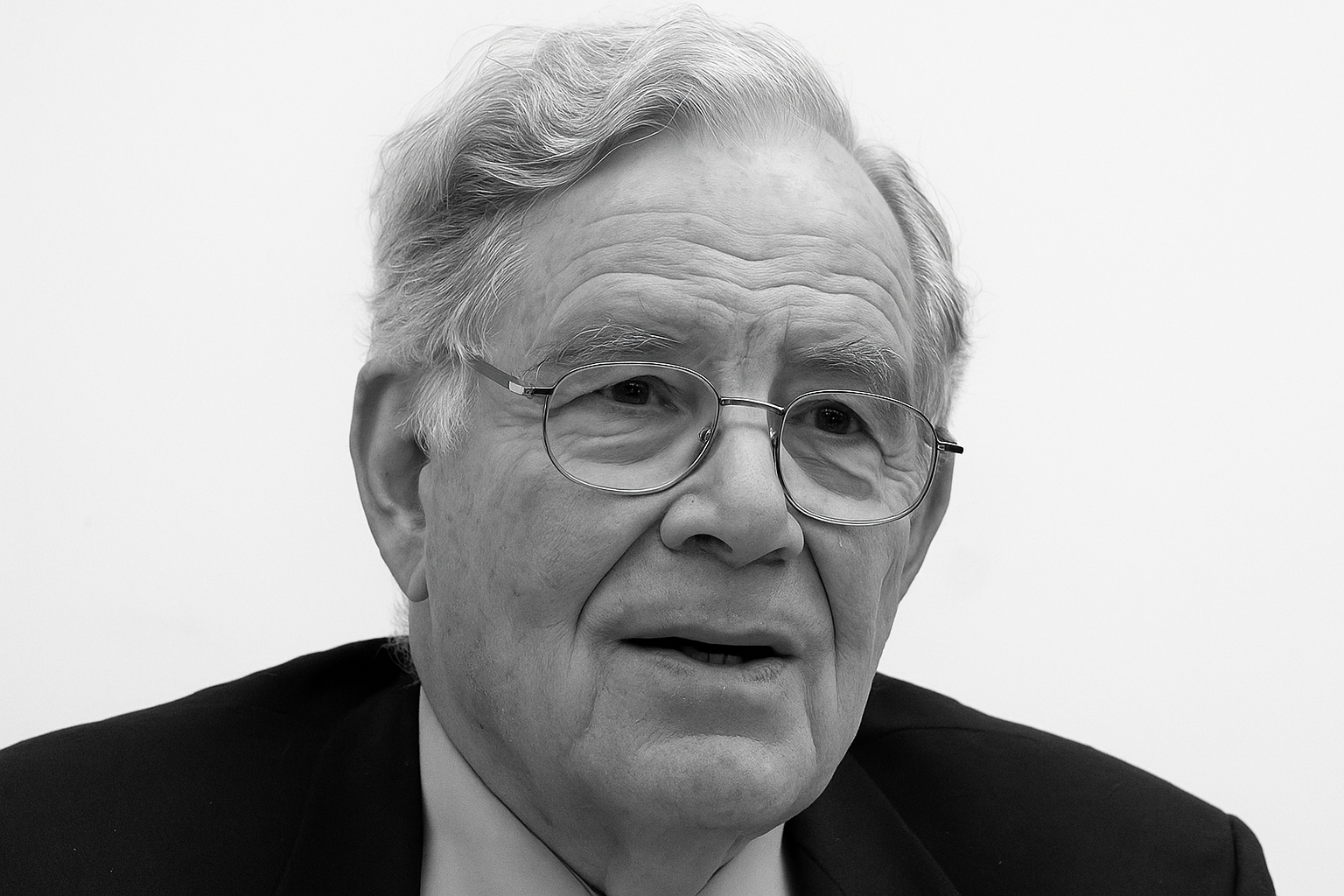

Ernst Wolfgang Böckenförde (†), Rechtsphilosoph; lebte im Breisgau

© Hannah Arendt Verein für politisches Denken e.V.

Ein erneuernder Konservativer?

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur diesjährigen Verleihung des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken«. Ganz besonders heiße ich den Preisträger, Ernst-Wolfgang Böckenförde und seine Frau sowie die Gäste, die zu seiner Ehrung nach Bremen gekommen sind, willkommen. Unser jährliches Treffen zur Preisverleihung hat ja inzwischen Tradition. Wir blicken zurück auf eine ansehnliche Reihe von Preisträgerinnen und Preisträgern. Ágnes Heller (1995), François Furet (1996), Freimut Duve und Joachim Gauck (1997), Antje Vollmer und Claude Lefort (1998), Massimo Cacciari (1999), Jelena Bonner (2000), Ernst Vollrath und Daniel CohnBendit (2001), Gianni Vattimo (2002), Michael Ignatieff (2003). Lassen Sie mich ein kurzes Wort des Gedenkens an den in diesem Jahr verstorbenen Preisträger Ernst Vollrath einbringen. Er gehörte zu denen, die seit den Siebzigerjahren das Denken Arendts im Westen Deutschlands kenntlich gemacht haben, gegen viele Widerstände in den wissenschaftlichen Zünften. Seine Skepsis gegenüber säkularen Erlösungssehnsüchten hat ihm in den Siebzigerjahren den Ruf eingetragen, ein konservativer, das heißt bloß bewahrender Denker zu sein. Doch war er einer der wenigen, deren Denken immer um die Erneuerung der politischen Sphäre kreiste.

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, sucht eine internationale Jury die jeweiligen Preisträger aus. Im Laufe der Jahre hat es sehr unterschiedliche Jury-Sitzungen gegeben, leichte und eindeutige, schwierige und kontroverse. Immer aber waren die Preisträger mit Themen verbunden. Manchmal hat ein Thema sich einen Preisträger gesucht, mitunter war es umgekehrt, dass erst über den Preisträger eine Idee erkennbar wurde. Doch selten haben ein Thema und ein Preisträger so selbstverständlich zueinander gefunden. Das Thema ist bei den Preisverleihungen der vergangenen Jahre immer wieder angespielt worden, ohne dass es so klar wie dieses Mal in Erscheinung getreten wäre: die Idee und die Geschichte einer immer wieder neu zu beginnenden Suche nach politischen, religiösen, moralischen, individuellen und kollektiven Sinnstiftungsmöglichkeiten im menschlichen Zusammenleben. Jedes Mal, wenn in der Vergangenheit verkündet wurde, der endgültige Sinn sei gefunden, erwies sich diese Verkündung als eine große Selbst-Täuschung, die zum Auseinanderbrechen der politisch verfassten Gesellschaften führte. Aus der Distanz können wir erkennen, dass Täuschungen zum Prozess der Suche hinzugehören und dass die Suche ein risikoreicher Weg ist. Vor dem Sturz in den Abgrund kann sich nur bewahren, wer fähig ist, die Täuschungen zu erkennen. Doch aus diesen Täuschungen zu schließen, dass die Suche beendet sei, wäre selbst eine Täuschung. Hannah Arendt hat aus dem Bruch der Tradition in der Mitte des 20. Jahrhunderts den Schluss gezogen, dass das Nachdenken über die Sinnhaftigkeit der Welt nicht festzuschreiben ist, dass es aber auch nicht grundlos ist. Seine Fundierung sah sie in den menschlichen Beziehungen, die durch Handeln und Sprechen, durch Denken und Urteilen gestiftet werden. Dieser Zusammenhang zwischen der aktuellen Debatte über »Europa und die Suche nach sich selbst« und dem uralten Thema der Stiftung von Sinnhaftigkeit im menschlichen Zusammenleben war es, der die Jury am Ende so sicher machte, in Ernst-Wolfgang Böckenförde den richtigen Träger des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken 2004« gefunden zu haben. Ernst-Wolfgang Böckenförde geht den Ideen nach, die in politischen Gemeinwesen wie in religiösen Gemeinschaften präsent sind, die zu Täuschungen werden können, aber auch unabdingbare Produktivkraft in politischen Sinnstiftungsprozessen sind. Herr Böckenförde ist Rechtsphilosoph und Rechtshistoriker. Nach seiner Promotion und Habilitation hat er von 1964 bis 1969 Rechtsphilosophie sowie Verfassungs- und Rechtsgeschichte an der Universität Heidelberg gelehrt. Er wurde später auf eine Professur für öffentliches Recht nach Bielefeld berufen und nahm schließlich 1977 den Ruf an die Juristische Fakultät in Freiburg im Breisgau an, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1995 lehrte. Seit 1970 ist er Mitglied der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, von 1971 bis 1976 war er Mitglied der Enquetekommission Verfassungsreform des Deutschen Bundestages. 1983 wurde er in den Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts berufen und nahm diese Aufgabe bis 1996 wahr. Von seinen Werken nenne ich nur die jüngsten: die viel beachtete »Geschichte der Rechtsund Staatsphilosophie in der Antike und im Mittelalter« von 2002, die sich hervorragend auch für die Politikwissenschaft eignet, und die 2004 erschienene Aufsatzsammlung »Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der Zeit«, deren Themen bei dem Round Table-Gespräch heute Nachmittag eine Rolle gespielt haben. Etlichen von Ihnen ist Ernst-Wolfgang Böckenförde durch seine aktuellen Interventionen zu Fragen der Zeit bekannt, etwa zur Stellung des Individuums in unserem Rechtsverständnis oder zur religiösen Pluralität in säkularen Gesellschaften. Ihm geht der Ruf voraus, ein konservativer Denker zu sein. Diese Zuordnung scheint mir eigenartig quer zu stehen zu dem, was ErnstWolfgang Böckenförde antreibt, nämlich das Offenhalten und Erneuern der uralten Frage: Was bewirkt eigentlich, dass wir uns plural und sinnstiftend aufeinander beziehen können? Diese Frage wird seit Aristoteles immer wieder gestellt und es ist fast ein Wunder und auch wieder kein Zufall, dass sie in Zeiten der scheinbar vollständigen Säkularisierung und der Reduzierung des politischen Gemeinwesens auf die so unbefriedigende Dualität von Staat und Sozialverband immer wieder durchdringt. Von daher scheint mir Herr Böckenförde eher zu den Erneuerern als zu den Bewahrern zu gehören, aber wir wissen ja – und dies nicht erst seit Martin Heideggers Kritik an der geisteswissenschaftlichen Begrifflichkeit –, dass sich Begriffe von ihrem Gehalt lösen können. Vor diesem Hintergrund wäre denn Herr Böckenförde vielleicht als erneuernder Konservativer zu bezeichnen.

Wie immer wieder an dieser Stelle möchte ich den Geldgebern herzlich danken: der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bremer Senat, die Abende wie diesen ermöglichen. Großer Dank gilt natürlich auch der Jury und dem Kreis der Freunde und Mitstreiter – Lothar Probst, Peter Rüdel und Zoltán Szankay –, die den Preis mit neuen Ideen füttern und verhindern, dass dieser seine Sperrigkeit verliert: Die Jury hat entschieden, dass der Preisträger aus unterschiedlichen Perspektiven gewürdigt werden soll. Es gibt daher zwei Laudationes, eine von Tine Stein, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, und die andere von Joachim Gauck, ehemals Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR und – zusammen mit Freimut Duve – Träger des »Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken« des Jahres 1997.

Ich bin nun der Fünfte, der sich in Reihenfolge an diesem Riesenaufriss von Ernst-Wolfgang Böckenförde abarbeiten will. Ich will es deshalb mal so machen: Erstens freue ich mich, dass es gelungen ist, in dieser Kombination so einen Preisträger auszugucken. Das war eine richtige Überraschung und das finde ich für beide Seiten erstaunlich und schön. Ich freue mich mit darüber. Als Zweites kann ich jeden Satz, den Ralf Fücks gesagt hat, unterstreichen. Das ist offenbar auch das Verdienst des Denkanstoßes unseres Preisträgers, dass so sehr unterschiedliche Leute wie der »Grüne« Ralf Fücks und der »brave Sozialdemokrat« Henning Scherf in einer großen Koalition gemeinsame Antworten finden. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich Sie so hörte – besonders Joachim Gauck, als er uns seine Biografie vorgetragen hat –, warum es mir anders als Ihnen geht. Also, mir geht es mit dem, was ich bei Ernst-Wolfgang Böckenförde höre, nicht so, dass ich auf meine Biografie zurückfalle, sondern mich fasziniert die Argumentationskraft des Juristen. Viele von Ihnen sind ja keine Juristen und halten Juristen eigentlich für eine anstrengende Spezies, die zwar nicht übersehen werden kann, aber die man eigentlich möglichst links oder rechts liegen lassen sollte oder, wenn überhaupt, als eine Art Techniker oder als Machttechniker ertragen muss. Sie lernen, finde ich und das habe ich eben auch bei diesem Vortrag gesehen, sie lernen, wie wir Juristen versuchen zu argumentieren. Das ist eine eigene Sorte von Umgang mit Ratio, Umgang mit Vernunft. Das ist ein Stück Säkularisierung, das ist auch ein Stück kultureller und zivilisatorischer Fortschritt. Diesen Vortrag eben – auf den ich genauso reagiert habe wie Ralf Fücks – habe ich erlebt wie ein Gutachten, früher, als ich noch Römisches Recht machen und argumentieren musste. Auf solch eine Art hat er das aufgebaut. Er sortiert seine Argumente und er sortiert auch die Argumente, die dagegen sprechen und kommt nicht gleich auf irgendeine machtpolitische Schlussfolgerung, bei der alles machtpolitisch plausibel oder nützlich wird. Das ist nicht nur intellektuell faszinierend, das ist auch grundlegend für Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft verlangt diese Form der Rationalisierung und diese Form des rationellen Umgangs mit Argumenten, auch mit anderen Argumenten. Wenn das aufgegeben wird oder würde und eigentlich nur noch polemisiert und Partei ergriffen wird und alle niedergemacht werden, die eine andere Meinung haben, dann geht Zivilgesellschaft kaputt, und dann geht auch die säkularisierte Gesellschaft und auch Vernunft kaputt. Wenn man sorgfältige Argumentation, die Betrachtung der anderen Seite eben nicht nur bei dem Verfassungsrechtler, sondern auch bei dem politischen Wissenschaftler findet – Ernst-Wolfgang Böckenförde ist ja ein großer Jurist, ein großer Verfassungsrechtler, ein großer Verfassungshistoriker und auf eben besondere Weise auch Politikwissenschaftler, aber immer mit dieser Sorgfalt der Argumentation –, dann ist das sehr befreiend. Wir haben uns nämlich alle darauf eingerichtet, eigentlich immer nur Machtfragen zu analysieren und diese immer nur auf ökonomische Interessenlagen zu reduzieren. Welches Interesse steckt hinter irgendeiner Entscheidung? Wenn man das weiß und das identifiziert hat, dann ist schon klar, woher die Entscheidung kommt. Das ist bei Ernst-Wolfgang Böckenförde ganz sorgfältig anders, und das ist entscheidend und wichtig. Das ist ein Stück unserer zivilisatorischen Entwicklung. Das ist ein Ergebnis der Aufklärung, das ist ein Ergebnis der Emanzipation. Und nun kommt er wieder und sagt zu uns, dass das auch das ist, was die Kirche betrieben hat, obwohl wir ja wissen, wie die Kirche darunter auch gelitten hat, als der Aufklärer den Theologen das Heft aus der Hand genommen hat. Die Säkularisierung ist das Ergebnis von theologischer Anstrengung, Reflexion und einem ernsthaften »Sich-Kümmern«. Das kann ich genau so sagen, da fühle ich mich aufgehoben und bin glücklich darüber, dass so eine Stimme so zentral in der Republik ist und so zentral von allen Seiten – auch wenn sie anstrengend ist und widersprüchlich sein mag – wahrgenommen wird. Ganz ausdrücklich bedanken möchte ich mich noch für diese ungewöhnliche Intervention in der »Kopftuchfrage«. Marie-Luise Beck und ich kämpfen da mit dem Rücken an der Wand. Wir haben – das können wir hier ruhig mal sagen – in unseren Parteien und überall inzwischen nur noch Abwehr gegen diese Lösung. Ich habe selber hier in Bremen grandios auf meinem SPD-Landesparteitag die erste fette Niederlage erlebt. Alle wollen mich hier halten in der Regierung, aber in dieser Frage bin ich so richtig niedergemacht und niedergestimmt worden und knabbere daran herum, aber ich will nicht aufgeben. Ich will nicht sagen: »Das ist jetzt erledigt«, sondern ich will mit dieser Argumentationshilfe überzeugen. Die müssen wir richtig nutzen. Wir müssen mit Ihnen »die Hans-Jochen Vogels« und »die Schilys« richtig in Verlegenheit bringen. Otto Schily kann man mit Ihnen richtig in Verlegenheit bringen. Das weiß ich, weil der Otto Schily ist ein kluger Jurist, und den kann man auch mit klugen juristischen verfassungsrechtlichen Argumentationen zur Nachdenklichkeit bringen. Ich finde, das ist ungewöhnlich und dafür danke ich Ihnen sehr, denn das wünsche ich mir auch, dass Religionsfreiheit natürlich für jeden gilt, und dass das nicht in einer Beliebigkeit endet – dass wir womöglich Angst haben vor Leuten, die zeigen, was sie glauben –, sondern dass das vielleicht eine Aufforderung wird, endlich rauszukommen aus der Beliebigkeit und dieser feigen »Wegduckerei«, die wir in den Kirchen übrigens ständig erleben. Das wissen Sie ja genauso wie ich auch. Überall wird so »weggeduckt«, weil sie Angst haben, dass sie in einer Minderheitsposition wahrgenommen werden und dann womöglich öffentlich lächerlich gemacht werden, deshalb sagen sie lieber gar nichts mehr. Grässlich, furchtbar, eine schreckliche Perspektive! Wenn wir wirklich alle zu Feiglingen werden und dann denen, die sich noch trauen, mit Polizeigewalt das noch verbieten. Also – Glückwunsch zu diesem ungewöhnlichen Preis. Diese Verleihung ist völlig anders als die des Guardini-Preises. Ich habe mir überlegt, wie das da in München war, als sich um Ernst-Wolfgang Böckenförde herum die CSU versammelt hatte und mit dem Kardinal zusammen darauf stolz war, dass nun ein so kluger Mann den Guardini-Preis kriegte. Das hier ist fast genau das Gegenteil davon, und das ist wunderbar. Es ist wunderbar, die Erfahrung zu machen, dass es Gestalten gibt – wie Ernst-Wolfgang Böckenförde –, die das in beiden unterschiedlichen Gesellschaften sagen können, frei und unverwechselbar sagen können. Das macht mich glücklich und ich bedanke mich besonders bei der Jury, dass sie auf diese grandiose Idee gekommen ist. – Ich hätte euch das nicht zugetraut.

Nach vielen klugen Worten möchte ich nur noch einige bescheidene Anmerkungen von meiner Seite und für die Heinrich-Böll-Stiftung machen. Die Jury hat auch in diesem Jahr die – immer mal wieder leise aufkommende – Befürchtung, dem Hannah-Arendt-Preis könnten die überzeugenden Preisträger ausgehen, auf eine eindrucksvolle Weise widerlegt. Ernst-Wolfgang Böckenförde ist zweifellos einer der markantesten politischen Denker unserer Republik, kein leichtfüßiger Meinungshändler im Talkshow-Format, sondern ein ebenso scharfsinniger wie unbequemer Kopf, der seinen Hörern und Lesern den Gebrauch des eigenen Verstandes abverlangt. – Ganz in der Tradition von Hannah Arendt. Ich erinnere an vier öffentliche Interventionen aus Ihrer Zeit, nachdem Sie aus dem Verfassungsgericht ausgeschieden waren. Es ist schon mehrfach auf Ihre Verteidigung der Religionsfreiheit und der aus ihr abgeleiteten Gleichberechtigung der religiösen Bekenntnisse hingewiesen worden. Ein Plädoyer gerade aus der Position des bekennenden Christenmenschen. Also nicht aus einer Haltung der Selbstabdankung der christlichen Kultur und Tradition, sondern gerade umgekehrt: als ein Zeichen Ihres Selbstbewusstseins, Ihrer Stärke und der Bedeutung, die die Menschenwürde – gerade in dieser christlichen Konzeption – hat und die sich eben auch beweist in dem Respekt und in der Anerkennung des Andersgläubigen. Man würde den deutschen Christdemokraten ein bisschen mehr von dieser Kombination von Liberalität und wertkonservativer Haltung, die Sie verkörpern, wünschen. Gerade wenn man an die aktuelle, fast hysterische Debatte über das angebliche Ende der multikulturellen und damit auch der multireligiösen Gesellschaft denkt. Ich erinnere als ein Zweites an Ihre Verteidigung der Geisteswissenschaften gegen eine kurzschlüssige Wissenschafts- und Hochschulpolitik, die die Geisteswissenschaften über den utilitaristischen Leisten schlägt und nur noch unter dem Kriterium ihrer ökonomischen Verwertbarkeit beurteilt – auch ein sehr aktuelles Thema. Ich erinnere an Ihren ebenso präzisen, wie donnernden Alarmruf gegen die relativierende Interpretation des Artikels 1 des Grundgesetzes, der unter dem Titel »Die Würde des Menschen war unantastbar« erschien. Auch dies ist keine akademische Frage, sondern eine höchst aktuelle in Zeiten der verwertenden Embryonenforschung oder des Überschreitens des Folterverbotes unter den Vorzeichen des Kampfes gegen den Terrorismus. Schließlich erinnere ich an Ihre mehrfachen Interventionen zu Fragen der Verfasstheit der Europäischen Union und der Zukunft der europäischen Demokratie, mit dem Ziel einer föderalen, europäisch-demokratischen Ordnung, die den Nationalstaat einerseits transzendiert und gleichzeitig sie zurückbindet an den Nationalstaat als eine Basis des politischen Lebens der Nationen in Europa. Das bringt mich natürlich unvermeidlich zu Ihrem Vortrag. Gestatten Sie mir als Referenz an diese Herausforderung ein paar kleine Bemerkungen. Es ist wohl wahr – und ich teile diese Analyse –, dass zwischen einer forcierten Erweiterungspolitik der Europäischen Union und dem proklamierten Ziel ihrer politischen Vertiefungen kein Harmonieverhältnis besteht, sondern ein Spannungsverhältnis und ab einem bestimmten Punkt sogar ein Konfliktverhältnis. Ich bin aber überzeugt, dass diese Frage sich zwar besonders scharf am Bespiel der Türkei stellt – genau aus den Gründen, die Sie genannt haben –, aber nicht exklusiv an der Türkei. Wenn man die Erweiterungsdynamik der Europäischen Union auf jetzt 25 Mitglieder vor Augen hat – mit Rumänien und Bulgarien an der Schwelle des Beitrittes und den Staaten des südlichen Balkan und Kroatien als nächstem Staat –, dann haben wir unschwer bald eine Europäische Union der 32 oder auch 33 Mitglieder vor Augen – auch ohne die Türkei. Mit welchem politisch-moralischen und historischen Recht wollten wir einer demokratischen Ukraine den Beitritt in die Europäische Union verweigern, nachdem wir zumindest sehr ernsthaft die Frage des Bei trittes der Türkei zur Europäischen Union aufgeworfen haben? Gerade erleben wir nämlich einen dieser seltenen historischen Momente, in dem die Kontinuität der Machtverhältnisse durchbrochen wird und die Bürgergesellschaft als politisches Subjekt auf den Plan tritt. Es geht ja um viel mehr als um einen Machtkampf zwischen zwei Kandidaten, die beide aus – sagen wir mal – der kommunistischen Tradition und ihren Parteien kommen, sondern es geht tatsächlich um den Konflikt zwischen einer erwachten selbstbewussten Zivilgesellschaft und dem krypto-sowjetischen Machtsystem. Es geht um die Fortsetzung dieser langen Welle der Demokratisierungen, die 1989 in der DDR, in Polen, in Tschechien und in Ungarn erfolgreich war und sich dann mit dem Sturz von Milosevic und vor fast genau vor einem Jahr in Georgien fortgesetzt hat. Diese Entwicklung braucht unsere ganze Sympathie und sie ist auch ein Prüfstein dafür, wie ernst es die Europäische Union mit ihren eigenen demokratischen Prinzipien nimmt, und dass sie nicht bereit ist, ihre demokratischen Grundsätze auf dem Altar der strategischen Partnerschaft mit Russlands Putin oder Putins Russland zu opfern. Also – das Problem, auf das Sie hingewiesen haben, dass eine forcierte Expansion der Europäischen Union möglicherweise ihre Fähigkeit, zu politischer Integration und die dafür notwendige (nicht nur formale) Kohäsion, sondern auch einen Zusammenhalt, der auf gemeinsamen Werten und gemeinsamen Orientierungen beruht, untergräbt, das ist wohl gegeben. Es war mir aber ein Schuss zu viel und ein bisschen zuviel Fatalismus in dieser Analyse. Ich setze doch stärker auf das Zutrauen auf die Reformfähigkeit der Europäischen Union und auf ihre Fähigkeit sich auf immer neue Herausforderungen immer neu einzustellen und sich immer neu selbst zu erfinden, und ich setze auf die Anziehungskraft der europäischen Demokratie und des europäischen Gesellschaftsmodells einer freiheitlich-sozialen Lebensform. Ich glaube Sie haben Recht, es wird am Ende zu einer Art engeren und weiteren Union kommen – mit oder ohne Beitritt der Türkei. Es wird zu einer stärkeren inneren Differenzierung kommen, aber nicht zu einer scharfen Abgrenzung dieser inneren und äußeren Union, sondern zu ganz differenzierten Niveaus von Zusammenarbeit und Integration; hoffentlich nicht in Form eines fest abgegrenzten Kerneuropas, dem ein Randeuropa gegenübersteht, sondern als ein offenes und flexibles System der Zusammenarbeit. Das – ganz am Ende – geopolitische Argument, dem Sie zu Recht einen zentralen Stellenwert gegeben haben, das ist, glaube ich, am Ende ein sehr schwerwiegendes Pro-Argument. Die Vorstellung der Europäischen Union als einer politischen Ordnungsmacht, die eine pro-aktive Stabilitätspolitik gegenüber ihren krisenhaften Nachbarregionen im Kaukasus, in Zentralasien und im Vorderen und Mittleren Orient betreibt, das ist sicher eine sehr andere Europäische Union als die der letzten zwanzig, dreißig Jahre. Ich halte aber die politische Herausforderung für ganz entscheidend, vor allem mit Blick auf die Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit der islamischen Welt. Ich setzte zudem darauf, dass die Europäische Union diese stabilisierende Funktion weniger durch die Macht ihrer Waffen als durch die Anziehungskraft ihrer demokratisch-politischen Kultur und auch durch die Magnetkraft ihres Binnenmarktes wird wahrnehmen können. Man kann, glaube ich, mit guten Gründen für den Beitritt der Türkei in die Europäische Union sein, aber man muss wissen, welche Probleme und welche Herausforderungen man sich damit an Bord holt und, dass man dafür einen Preis wird bezahlen müssen (nicht nur einen ökonomischen). In diesem Sinne fand ich Ihren Vortrag eine wunderbare Herausforderung. Herzlichen Dank. Ich verbinde den Glückwunsch an den Preisträger mit dem Glückwunsch an die Jury und einem Dankeschön für das – im besten Sinne – ehrenamtliche Engagement, mit dem sie diesen Preis nicht nur aus der Taufe gehoben, sondern groß gemacht hat.

Religions- und Gewissensfreiheit als zwingendes Recht

In Ernst-Wolfgang Böckenförde ehren wir mit dem HannahArendt-Preis für politisches Denken 2004 einen Gelehrten, einen politisch wirkmächtigen Intellektuellen und einen Bürger, der eines der höchsten republikanischen Ämter innehatte. Sein Amtsverständnis war von einem besonderen Ethos getragen. Böckenförde versteht es, in einer dialektischen Überlegung einerseits weltliche Rechtsordnung und göttliche Ordnung klar zu unterscheiden, andererseits den inhärenten Zusammenhang von Politik und Religion aufzuweisen. Darin liegt das große intellektuelle und vor allem auch politische Verdienst Ernst-Wolfgang Böckenfördes. Denn dies enthält eine Antwort auf die immer drängende und gegenwärtig besonders virulente Frage, wie das friedliche Zusammenleben in einer Gesellschaft gelingen kann, in der religiöse und säkulare Wahrheitsansprüche, ja, selbst die Negation eines Wahrheitsanspruchs, miteinander konkurrieren. Ernst-Wolfgang Böckenförde beschreibt in dem Aufsatz »Als Christ im Amt des Verfassungsrichters«, warum er bei der Vereidigung zum Bundesverfassungsrichter den Eid mit der religiösen Beteuerung abgeleistet hat – im Unterschied zu vorangegangenen Gelegenheiten. Während für den Normalfall des bürgerlichen Lebens die allzu häufige öffentliche Bezugnahme auf Gott ihm wohl weder als Christ noch als Bürger geboten erschien, so wollte er doch für die Amtsführung des Richters die innersten Bindungskräfte, die das Anrufen des göttlichen Beistands zu mobilisieren vermag, erbitten – wofür? Dafür, dass er sich als Richter allein auf die positive Rechtsordnung stützen möge und dem Prinzip der weltanschaulich-religiösen Neutralität gemäß die Rechtsprechung in höchstem Maße professionell auszuüben in der Lage sein werde – und das heißt: in Absehung persönlicher politischer und religiöser Überzeugungen. Die Bindungen und Verpflichtungen, denen der Verfassungsrichter sich zu fügen hat, sind die dieses spezifischen Amtes, nicht aber solche, denen die Person, welche das Richteramt bekleidet, in anderen Bezügen unterliegt, seien es jene, die aus einer Parteizugehörigkeit oder jene, die aus einer Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft resultieren. Es ist dieses Amtsverständnis, für das Böckenförde den Amtseid mit religiöser Bekräftigung geleistet hat, damit das Vertrauen, welches in der Verfassungsordnung dem Verfassungsrichteramt entgegenzubringen ist, nicht ge- und enttäuscht wird. Die Tatsache, dass die Richter in vielen genuin politischen Konflikten das letzte Wort haben, erfordert eine besondere Skrupulösität in der Interpretation der Verfassung, die in ihren Begründungen sich frei von religiös-metaphysischen Erwägungen halten muss. Das stellt an einen Richter, der als Person an die Wahrheit der geschichtlichen Gottesoffenbarung glaubt und der als Gelehrter ein sensibler Kenner der christlichen Rechtstheologie, insbesondere des thomistischen Naturrechts, ist – so möchte man in Böckenfördes Fall hinzufügen – eine besondere Anforderung. Das Dialektische ist nun, dass Ernst-Wolfgang Böckenförde zu diesem deutlichen – und wohl mitunter manche der konfessionellen Glaubensgeschwister wie politischen Freunde etwas enttäuscht habenden – Rollenverständnis nicht allein aus der eingehenden historischen Analyse der »Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation« gelangt; nicht allein aus der für den Juristen typischen Wertschätzung des positiven Rechts, das in der Lage ist, gerade weil es neutral gegenüber der Religion ist, Frieden und Sicherheit zu schaffen. Nein, Böckenförde kommt auch aus einer religiös motivierten Perspektive zu diesem Rollenverständnis. Denn nur wenn im Staat die Trennlinie zwischen der religiösen Sphäre und dem Regelungsbereich des Staates eingehalten wird, kann sich die Religions- und Gewissensfreiheit entfalten. Diese Freiheit ist eben nicht eine bloße Duldung gegenüber einer Abweichung, nicht eine Haltung der Toleranz der Mehrheit gegenüber der Minderheit oder gegenüber einem vom irrenden Gewissen fehlgeleiteten Glauben, wie es in den päpstlichen Stellungnahmen bis in die Fünfzigerjahre hinein zu lesen war. Sondern die Religions- und Gewissensfreiheit ist zwingendes Recht der Person, unabhängig vom jeweiligen Glaubensinhalt. Dies folgt für Böckenförde aus der theologisch begründeten Erkenntnis, dass der Glaube nur in Freiheit angenommen werden kann. Böckenförde hat mit sehr deutlichen Worten kritisiert, dass die Katholische Kirche eine unfassbar lange Zeit gebraucht hat, bis zum Zweiten Vatikanum nämlich, um zu dieser Wahrheit des Evangeliums durchzustoßen: dass die Wahrheit der Offenbarung verlangt, der Mensch möge sich in Freiheit zu ihr bekennen. Das umschließt notwendig die Möglichkeit, zu Gott nein sagen zu können. In den Schriften des Alten und Neuen Testaments wird der Mensch als mit einem Gewissen begabte sittliche Person vorgestellt. Das ist für die moderne Geschichte der Freiheit von ausschlaggebender Bedeutung. »Civis simul et christianus« – als Bürger und als Christ gelangt Böckenförde zu der Überzeugung, dass im religiös-weltanschaulich neutralen Staat es die Religionsfreiheit gebietet, ein Amt so auszuüben, wie es der säkularen Verfassungsordnung entspricht, und auf dieses Amtsverständnis hat er den Eid mit religiöser Beteuerung geleistet. Für Ernst-Wolfgang Böckenförde ist also die Trennung von politisch gesetzter Rechtsordnung und geoffenbarter Wahrheit als Quelle religiöser und ethischer Normen grundlegend. Die Rechtsordnung des freiheitlichen Verfassungsstaates verlangt Rechtstreue, aber nicht ein Bekenntnis innerer Loyalität, wie es das Bundesverfassungsgericht im Fall der Zeugen Jehovas unterstrichen hat. Das Gericht lässt es sich übrigens in diesem Zusammenhang der Frage von Staat und Religionsgemeinschaft auch nicht nehmen, an den berühmten Satz Böckenfördes zu erinnern, indem es festhält: »Dass sie (die Religionsgemeinschaften) ihre Tätigkeit frei von staatlicher Bevormundung und Einflussnahme entfalten können, schafft die Voraussetzung und den Rahmen, in dem die Religionsgemeinschaften das Ihre zu den Grundlagen von Staat und Gesellschaft beitragen können.« (BVerfGE 102, 370 ff [394] – als Literatur wird auf den Aufsatz zur Entstehung des Staates verwiesen.) Vor der Erwartung einer loyalen Gesinnung schützt die in Artikel 4 des Grundgesetzes verbürgte Religions- und Gewissensfreiheit. Kein Fürst dieser Welt kann für sich die metaphysische Legitimation in Anspruch nehmen, hier auf Erden letzte Gerechtigkeit zu versprechen – ob er sich nun als Repräsentant Gottes oder einer höheren Wahrheit versteht oder diese gar selbst zu verkörpern meint. Wohin solches Ansinnen führt, darüber unterrichtet die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Ost und West zur Genüge. (Und es bleibt deprimierend, dass ausgerechnet Carl Schmitt als einer der Klassiker des politischen und rechtlichen Denkens des vergangenen Jahrhunderts, der – obwohl er vom Menschen als einem »geistlich-weltlichen, spiritual-temporalen Doppelwesen« gesprochen hat – für die irdische Existenz der Menschen diese zu einer identitären politischen Einheit im Staat bringen wollte.)

Wenn also demgegenüber im religiös-weltanschaulich neutralen Staat der Verfügungsanspruch über die Bürger prinzipiell auf deren äußere Handlungen beschränkt ist, so ist zugleich darüber zu sprechen, woraus denn die Bürger die innerlichen Antriebsund Bindungskräfte beziehen, die zu jenem Minimum an ethischer Tugendhaftigkeit und wechselseitiger Solidarität führen, ohne die der Verfassungsstaat, der eben kein »Leviathan«, sondern freiheitlicher Staat ist, nicht funktionieren kann. Dass es allein die nackte Anerkennung und Ausübung der verfassungsmäßig garantierten Rechte eines jeden und die dort verankerten demokratischen Verfahrensweisen sind, die aus einer Gesellschaft von Fremden die zumutungsreiche Rechtsgemeinschaft machen, eine Gemeinschaft also, in der die Rechtsgenossen nicht nur um ihr eigenes Wohl, sondern auch um das der anderen und der Gesamtheit besorgt sind, das ist eine aus liberaler Sicht vielleicht für manche sympathische Hoffnung, aber letztlich eine weder theoretisch besonders plausible noch historisch gut belegte Vermutung. Auch die »Anrufung« einer dem Grundgesetz vermeintlich inhärenten Wertordnung kann dem positiven Recht nicht einen Mehrwert an Überzeugungskraft und Verbindlichkeit erbringen, wie Ernst-Wolfgang Böckenförde in seiner luziden Kritik der Wertordnungslehre klargestellt hat. Interessant ist nun gerade, dass Böckenförde die Frage nach dem »einigenden Band«, das der Gewährleistung der Freiheit des Einzelnen vorausliegt, nicht mit den gemeinsamen Wertüberzeugungen der Glaubensanhänger des Christentums zu einer Antwort kurzschließt. So einfach ist es nicht, wie manche Vertreter der politischen Klasse in diesen Tagen zu meinen scheinen, dass es bei der Integration des Staates bloß darauf ankomme, wahlweise a) die Liebe zum Vaterland in den Stundenplan der Öffentlichkeit neu aufzunehmen oder b) eine immerhin nominell noch zählbare christliche Mehrheit durch einen leitkulturellen Artenschutz zu privilegieren und womöglich zu fordern, dass im Lichte dieser Leitkultur dann auch die Rechte Anders- und Nichtgläubiger auszulegen seien. Die Position Böckenfördes im Kopftuchstreit ist diesbezüglich im Übrigen eindeutig: Aus dem Prinzip der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates folgt auch das Gebot der Gleichbehandlung. Entweder die symbolischen Zeichen des individuellen Glaubens sind für alle Religionsgemeinschaften gleichermaßen zulässig oder aber für alle gleichermaßen verboten, gleichviel ob Kopftuch, Kreuz oder Kippa. Das Bundesland Berlin hat sich für Letzteres entschieden und den französischen Weg eingeschlagen. Gewiss: Exklusiv-Rechte kann es für die Mehrheitsreligion nicht geben. Aber sichtbar sein in ihrer Religiosität – das sollen die Bürger, die es wollen, auch sein können, ob nun Anhänger des mehrheitlich vorherrschenden Glaubens oder der Minderheit. Im Unterschied zum französischen Modell des Laizismus, das dieser Tage durch den Präsidentschaftsbewerber Sarkozy kritisch hinterfragt wird, ist der deutsche Weg der offenen Neutralität ein anderer, worauf Böckenförde mit großer Geduld bei zahllosen Gelegenheiten immer wieder aufmerksam gemacht hat: Der Öffentlichkeitsanspruch, der für Religionen wie das Christentum und den Islam typisch ist, wird nicht aus der politisch-öffentlichen Sphäre in das Reich des Privaten verbannt.

Hat Böckenförde nun aber eine andere ungleiche Bewertung eingebracht, nämlich eine hinsichtlich religiöser und nicht-religiöser Bürger? Hat er gesagt, dass nur der ein guter Bürger für den demokratischen Verfassungsstaat sein kann, für den das Ereignis der geschichtlichen Gottesoffenbarung eine Glaubensgewissheit ist, noch kürzer gesagt: dass nur derjenige über Moral, Sittlichkeit und Ethos verfügt, der diese aus transzendenten Quellen speist? Eine solche Exklusivitätsbehauptung ist nicht zu finden, ja, sie wird auch nicht insinuiert. Das würde die Stoßrichtung der Argumentation verkennen: Es geht Ernst-Wolfgang Böckenförde nicht darum, die gläubigen Bürger besonders zu adeln, sondern sie aufzufordern, sich zu fragen, was sie über die Rechtstreue hinaus einbringen können. Das ist keine Forderung, die von staatlichen Organen an die Bürger ergehen kann, aber umso

wichtiger ist es, auf Grund der »Freigabe des Ethos« der Einzelnen diese in dem Dauerdiskurs der Öffentlichkeit auch an ihre Verantwortung für das Gelingen der freiheitlichen Ordnung zu erinnern. Im Kontext vor annähernd vierzig Jahren, als der berühmte Satz, nach welchem der freiheitliche säkularisierte Verfassungsstaat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann, das erste Mal, authentisch vom Autor selbst, in der Öffentlichkeit ausgesprochen wurde, ging es darum, die Christen aufzufordern, den säkularen Staat nicht als Feindesland zu begreifen. Heute sind die Probleme andere. Der Aufruf zur Einmischung, als der einzigen Möglichkeit realistisch zu bleiben, wie man mit Heinrich Böll ergänzen möchte, wäre heute anderen Charakters. Es geht darum, die in den religiösen Wahrheiten aufgehobenen Erkenntnisse in einer Weise in das politische Räsonnement einzubringen, die auch für den religiös Unmusikalischen eine Bereicherung darstellen kann. Jürgen Habermas hat in seiner Rede »Glauben und Wissen« hierfür den Begriff des Übersetzens vorgeschlagen. Und das hat Ernst-Wolfgang Böckenförde wahrlich ein ganzes reiches Gelehrtenleben lang getan. Seine Beiträge zur politisch-theologischen Verfassungsgeschichte, die nun in dem Band Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der Zeit versammelt sind, geben davon ein beredtes Zeugnis ab. Insbesondere hat er immer wieder eindringlich den Elementarbegriff der Menschenwürde herausgestellt. So wie die Souveränität des Volkes sich historisch nicht ohne die Vorstellung von Gottes Allmacht ausgebildet hat, so ist die Entwicklung der Unbedingtheit der Menschenwürde nicht ohne die in den biblischen Erzählungen bewahrte und theologisch begründete Idee der Gottebenbildlichkeit denkbar. Gewiss, die Menschenwürde lässt sich begründen ohne theologische Metaphysik, und einer im System des positiven Rechts verbleibende Verfassungsinterpretation des Artikels 1 Grundgesetz durch das Bundesverfassungsgericht muss

dies auch gelingen. Aber wie arm wäre unsere geistige Auseinandersetzung über die normativen Grundlagen unserer Rechtsordnung, wenn nicht auch die religiös inspirierten Begründungen in den wissenschaftlichen und öffentlichen Foren diskutiert würden. Warum auch sollte sich eine Gesellschaft von diesem Teil ihrer Herkunftsbedingungen gewissermaßen abschneiden, die doch ansonsten ganz auf die Pluralität der Sichtweisen im öffentlichen Ringen um das Gemeinwohl setzt? Mit der Menschenwürdegarantie ist ein meta-positives Prinzip positiviert worden, mit dem, wie es Böckenförde gesagt hat, ein »Anker« ausgeworfen, ein »Pfeiler im Strom des fließenden Verfassungsdiskurses« gesetzt wird. Gilt dies aber auch dann noch, wenn die Mehrheit der juristischen Kommentare diese Interpretation nicht mehr teilen sollte – weder die Auffassung, dass es sich um ein meta-positives Prinzip handelt, noch die der Unbedingtheit der Menschenwürde? Es mag dann noch auf dem Papier des Grundgesetzes der Satz stehen: »Die Würde des Menschen ist unantastbar«, es mag noch die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 Grundgesetz suggerieren, eine Änderung habe nicht stattgefunden. Aber es würde sich dann doch wahrscheinlich bald um eine andere rechtliche Grundordnung handeln, in der die Idee der Gottebenbildlichkeit nicht länger eine gelungene säkulare Übersetzung in das Prinzip der unbedingten Menschenwürde findet. Ernst-Wolfgang Böckenförde hat uns das begriffliche und argumentative Instrumentarium an die Hand gegeben, diesen Wandel in aller Schärfe zu erkennen und ihn zu kritisieren.

Welche Art von Neutralität wollen wir?

Wie war das mit dem berühmten Böckenförde-Satz, der im Zentrum meiner Annäherung steht, die ich – ein Nicht-Jurist und Nicht-Politikwissenschaftler – als Bürger versuchen werde zu betrachten? Ich will ihn noch einmal zitieren: »Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert.« Was habe ich gesagt? Eine Annäherung soll es sein, die Anreise eines Bürgers auf diesen Boden, der mit einem solchen Wort beschrieben ist. Es ist eine Annäherung an eine Person, die mich als Christ und Bürger fasziniert. Es ist auch eine Annäherung an einen Gelehrten, aber in jedem Fall an eine Person, die ganz Ja sagen kann zum säkularen Staat, obwohl sie sich erkennbar letztlich aus ganz anderen Quellen geformt hat. Einst, als ich im dunklen Osten lebte, wollte ich nicht sein wie die, die den Raum beherrschten. Noch im Krieg geboren, war ich zu klein, um von den damaligen Diktatoren verführt zu werden. Größer geworden, trat neues Unrecht so dicht an mich – den Heranwachsenden – heran, dass, wenn man sich nicht aufgeben und mit den »Wölfen heulen« wollte, ein Fluchtpunkt gefunden werden musste, der dem örtlich Bleibenden eine geistige Heimat anderswo anbot.

Ich glaube nicht, dass mich die spärlichen protestantischen Traditionen meines Elternhauses, meiner Familie zu einem Glaubenden hätten machen können, aber die Nähe des Unrechts und der Ungerechtigkeit sehr wohl. Es war das öffentliche Unrecht, dass sich in der Binnenwelt des Jungen ein freiheitshungriges und gerechtigkeitssüchtiges Ich erschuf, das mit dem Unwesen nun zu ringen begann. In solchen Situationen entdeckt man gleich gesinnte Suchende und wappnet sich mit einer Rüstung, die einem niemand nehmen kann, nämlich mit der besseren Moral des Unterdrückten.

Über die nach innen wirkende Bedrohlichkeit dieser Rüstung wird man sich erst später klar werden. Zunächst einmal ist sie nur rettend. Der mächtige Außenfeind vermag sie vorerst nicht zu überwinden. Selbst viele faktisch Unterworfene führen eine eiserne Ration der besseren Moral mit sich. Sie geben den Tyrannen nur portionenweise Loyalität. Sie wissen, gäben sie dem Tyrannen alles, verlören sie sich selber. Ihnen eignet zwar nicht mehr die Würde eines Bürgers, da sie nur Staatsinsassen sind, aber in dem Maße, in dem sie selbst und andere um sie herum entwürdigt und entrechtet werden, kompensieren sie den Verlust durch das Anlegen eines inneren Kapitals. Sie jedenfalls wissen um ihre Würde, sie jedenfalls glauben an die Gerechtigkeit. Diese Haltung ist für die meisten Staatsbürger nicht von Dauer. Die Erwachsenen unterliegen Zwängen, die das Leben schafft. Man will verdienen, man will seinen Platz im Leben finden. In dieser Phase tauschen dann viele ihre moralische Sicherheit gegen eine Lebens- und Alltagssicherheit. Die Unterdrücker haben bei ihrem Tun, der Menschenüberwältigung, ja einen mächtigen Verbündeten, aber einen anderen, als wir vermuten. Es ist die Ratio. Die Staatsinsassen lernen: Eigentlich ist es unvernünftig, sich auf eine innere Reserve und auf Gegenwelten zu verlassen, die Teilhabe ausschließen. Heilige, Widerständler, Rebellen und Märtyrer werden mit ihrer Moral selig. Die Massen aber nehmen widerwillig oder gehorsam die Betriebsmoral der Organisatoren des sozialen Umfeldes an, und erlangen sie Partizipation auch nur um den Preis der Unterwerfung, so werden sie doch – und das ist der Gewinn – ein Teil der Mehrheitskultur, die sich ja auch längst darüber verständigt hat, dass man der normativen Kraft des Faktischen nicht entgehen kann.

Je durchherrschter nun und je langlebiger eine derartige Situation ist, desto mehr existieren intellektuelle und ideologische Verbrämungssysteme. Sie beruhigen, indem sie das Ungereimte reimen – so jedenfalls würde Wolf Biermann die Tätigkeit nennen. Mochte man einst ja an eine zur Person gehörende Fähigkeit der Unterscheidung von Gut und Böse geglaubt haben, so war man aber in Vereinzelung und Hilflosigkeit und Einflusslosigkeit angekommen. War es demnach nicht klüger, darauf zu setzen, dass das Gemeinwesen aus sich heraus die Normen setzen, die Moral erschaffen solle? – Geschieht dies aber, so werden nicht nur Facetten einer Betriebsmoral gestaltet, sondern die ganze Rechtsordnung, die Philosophie, alles wird vom Geist der Zeit in Besitz genommen. Nun durften wir erleben, dass diese Politikwelten endlich waren. Die zahllosen so genannten Philosophen und sonstige Ideologen – auch die elenden Panegyriker –, die es in Massen gab, konnten dem totalitären Herrschaftssystem nicht das ewige Leben verschaffen. Václav Havel und die anderen behaupteten, man müsse nicht mit der Lüge leben, weil er auch lehrte, dass die Macht der Mächtigen von der Ohnmacht der Ohnmächtigen käme. Ich übergehe die so irdische wie wunderbare Revolutionszeit und lenke nur unseren Blick auf das erstaunliche Phänomen, dass nach einer unendlich langen Gewöhnung an den Status eines Staatsinsassen nunmehr der Bürger auf der politischen Ebene erscheint: Was wird er tun? Wie wird er sich definieren?

Ich lasse diejenigen aus, die nach dem Zusammenbruch der Diktatur deren – quasi gereinigte – Ideologie als Grundlage für neues Recht und eine neuere Moral ausgaben. Ebenfalls lasse ich die aus, die ihren inneren Besitz – etwa an religiösen Wertorientierungen – jetzt zum allgemeinen Gesetz machen wollten. Einer höheren Gerechtigkeit hatten sie all die Jahre die Treue gehalten, nun sollte nichts weniger als eben die Gerechtigkeit politisch ins Leben gerufen werden. Als Norm von Ewigkeiten her und mit – quasi göttlicher oder ausgesprochen göttlicher – Autorität ausgestattet. Auch davon – von diesem Ansatz – will ich hier nicht reden. Aber wie nun würde der politische Raum in der politischen Moderne zu gestalten sein? So etwa musste sich, der – damals noch Pfarrer – Joachim Gauck fragen, als er auf die Ebene des Politischen eintrat.

Wenn nichts ewig Gültiges zur Verfügung stand, was war dann die Richtschnur der Gestaltung? Gott sei Dank gab es das Modell des säkularen Verfassungsstaates. Eine Verfassung mit Grundrechten und eine behauptete und verfassungsbefestigte »Würde des Menschen«. Der Freund der Moderne lernte, dass er auf eine letzte Autorität verzichten könne, ja, müsse, um sein Gemeinwesen zu gründen, zu definieren und zu gestalten. Bärbel Bohley zwar maulte, dass man die Gerechtigkeit gewollt habe, aber nur den Rechtsstaat bekommen habe, aber sie konnte mit diesem Unbehagen eben nicht in der Öffentlichkeit gestaltend Politik machen. Die Diskurse – so lernten wir –, sie würden uns den Weg weisen. Das klingt ja schon ein wenig eigenartig, aber doch, es weht auch ein großer Atem, wo Befreite – ohne Rückgriff auf letzte Autoritäten – ihre Rechtsordnung, ihre Politikinhalte und sich selbst im Gemeinwesen bestimmen. Ermächtigte wollen das! Sie erlangen ja eine, nie zuvor gekannte, jetzt besondere und neue Würde, nämlich: Sie haben eine Wahl. Sie entscheiden! Sie haben eine gestaltende Rolle. Es ist wirklich eine schöne, neue Welt – im ursprünglichen, nicht im ironischen Wortsinne.

Wenn nicht die Mühen der Ebene, nicht zunehmend die Mühen mit den Apparaten, den Strukturen der Ebene wären. Der individuelle Diskursteilnehmer weiß eben oft nicht mehr, ob er den Diskurs führt oder der Apparat, in dem er integriert ist. Auch gelten seine Werte, sein Glauben nicht mehr, sondern eine scheinbar offenkundige Logik der Entwicklung. Auch können alle möglichen Wolken des Zeitgeistes eine Rationalität erlangen, die kaum Widerspruch zulässt. Noch will der Freund der Moderne ja dem optimistischen Trotz von Soziologen folgen: In der Freiheit pendle sich schon aus, was wir zu tun und zu lassen hätten. Die Moderne könne sich ihrer Freiheit nicht begeben und wieder Letztgültigkeiten installieren. Die Demokratie habe nicht umsonst hinlängliche Regelungstechniken entwickelt und demokratische Verhaltensnormen geschaffen und – ja – der herrschaftsfreie Diskurs erschaffe selbst alle erforderlichen Elemente für eine gute, gemeinsame Zukunft aller.

Aber wenn der Freund der Moderne gleichzeitig ein gebranntes Kind des vergangenen blutigen Jahrhunderts ist und wenn er den Massenmord als das andere Gesicht der Moderne gesehen hat, befällt ihn nicht da eine gesunde Skepsis? Vielleicht war es ein Gebot der politischen Aufklärung, die Welt zu entzaubern und damals Gott für tot zu erklären. Ich zitiere: »Sie schuf einen verhängnisvollen leeren Raum, den des obersten Herrn und Richters, des Planers und Richters der Weltordnung. Dieser Raum konnte auf Dauer nicht unbesetzt bleiben, denn Gott war zwar vom Thron gestoßen, doch der Thron war noch unbeschädigt und wirkte in der gesamten moderneren Epoche auf Abenteurer und Visionäre wie eine Einladung, eine unwiderstehliche Versuchung. Die Sterblichen schickten sich nun an, den Traum allumfassender Ordnung und Harmonie und somit ihre Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Der Mensch verstand die Welt als Garten, der vor dem Sturz ins Chaos zu bewahren war, wähnte sich verantwortlich dafür, dass die Klarheit der gesetzlichen Ordnung nicht durch Fremde, nicht durch Aufsässige, Klassen oder Rassen gefährdet würde. Es galt die verlorene – einst in Gott garantierte – Transparenz der Welt und des menschlichen Standorts wieder herzustellen; nun aber ausschließlich gestützt auf menschliche Erfindungsgabe und Verantwortung (oder wie sich herausstellte, menschliche Verantwortungslosigkeit). Schließlich erlangte menschliche Grausamkeit ihren spezifisch modernen Charakter und ermöglichte Auschwitz, den Gulag, Hiroshima und machte diese vielleicht sogar unvermeidlich.« Das Zitat ist nicht von Ernst-Wolfgang Böckenförde. Es ist auch nicht von einem Moralprediger, es ist nicht einmal von einem Theologen. Es stammt von einem Fachmann der Moderne, es stammt von einem Soziologen. Sein Name ist Zygmund Bauman.

Ein jüdisch-polnischer Soziologe, von dem wir eine Menge über die Moderne lernen können. Bauman, der sich ausdrücklich auf Hannah Arendts Skepsis gegenüber dem Konzept der »sozialen Fundierung der Moral« beruft, betont mit ihr eine ursprüngliche, menschliche Fähigkeit, Gut und Böse unterscheiden zu können. »Man muss für diese Fähigkeit eine andere Quelle annehmen als das kollektive gesellschaftliche Bewusstsein. Diese Fähigkeit gehört vielmehr zur Ausstattung des Menschen, wie seine biologische Konstitution«, und »der Sozialisierungsprozess dient der Manipulation der moralischen Fähigkeit, nicht ihrer Erzeugung«.

Wenn ich das alles lese, fällt mir ein, was ich gelebt habe und was Millionen Unschuldige mit ihrem Leben bezahlen mussten. Ich wollte Ihnen, verehrter Preisträger, lieber Ernst-Wolfgang Böckenförde, nicht erzählen, was ich von Ihnen in Vorbereitung dieses Tages gelesen habe oder was ich alles nicht weiß – das noch weniger –, aber Leben und Lesen haben mich in eine dankbare Nähe zu Ihnen gebracht, zu einem Menschen, der den drohenden Verlust der Dimension des Religiösen im öffentlichen Raum nicht klag- und argumentationslos hinnehmen will. Dabei ist er sich sicher, dass das Nebeneinander von Religion und Politik nicht unproblematisch sein kann. Bei aller Neutralität – etwa des modernen Staates – ist deutlich zu unterscheiden, welche Art von Neutralität wir wollen. Ob es eine distanzierende ist, die sich der Staat einfach nehmen muss, wenn es um sein hoheitliches Handeln und um die Rechtspflege geht, oder ob es eine offene – wir könnten auch sagen eine einladende und gewährende – Neutralität ist, für die Böckenförde immer wieder wirbt und für die er genügend Beispiele aus dem Leben anführt.

Das Modell des laizistischen Frankreich sieht er gerade nicht als ein Beispiel. Das hat mich berührt, wie er in einer Abhandlung über politische Theorie und politische Theologie diese als Moment politischer Theorie ausweist und die Unaufgebbarkeit des politischen Inhalts, politischer Theologie beschreibt. Er endet in diesem Aufsatz beim Papst, bei Johannes Paul II. – das wird vielen hier im protestantischen Bremen nicht gefallen –, dessen politische Theologie ihn ganz enorm einnimmt, und er sagt auch, warum: Sie sei ganz unpolitisch und sei allein auf die Verkündigung der christlichen Heilsbotschaft gerichtet: »Die Wahrheit Christi sei auch die Wahrheit für den Menschen«, so sagt es der Papst. Sie sei für die Menschen und vom Menschen und von der Würde, dem Recht, der Freiheit und der letzten Bestimmung des Menschen. Eine gemeinhin christliche Botschaft – eine ganz genuin christliche Botschaft –, die gleichzeitig im Stande ist, außerordentlich konkret in eine immanent politische Welt hineinzuwirken. Ich wünschte mir – in dem Land, in dem ich leben möchte, und in einer Zukunft, die ich sehen möchte – mehr Menschen, die bei dem Versuch, das Bild des Menschen zu bewahren, darum wissen, dass die Moderne aus jenen jüdisch-christlichen Wurzeln erwuchs, die das Besondere des Menschen in seiner »Gottebenbildlichkeit« sah. Das mag vielen merkwürdig klingen, aber verlören wir den Raum für dieses Zeugnis, wandelte sich wohl das Bild vom Menschen, das wir uns wünschen und gestalten wollen noch schneller, als wir es ahnten, zu einem Zerrbild. Davor bewahre uns Gott und Menschen wie dieser.

I

Die gegenwärtige öffentliche Diskussion über die Frage eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union kann nicht befriedigen. In ihr stehen Positionsnahmen einander gegenüber, die sich wechselseitig versteifen, auch polemisch gegeneinander richten, sich aber auf die Probleme in der Sache nur bedingt oder gar nicht einlassen. Das trifft ebenso die These, es gebe zu einem Beitritt der Türkei als Ziel und dem Beginn von Beitrittsverhandlungen auf Grund der bisherigen Entwicklung keine Alternative, wie die Gegenthese, ein Beitritt der Türkei und Verhandlungen daraufhin bedeuteten das Ende der Europäischen Union als politischer Union. Beide Positionen machen geltend, die Entscheidung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die nun unmittelbar ansteht, sei mehr als eine unverbindliche prozedurale Zwischenentscheidung, sie habe vielmehr weichenstellende und ein Stück weit irreversible Bedeutung. Es mag sein, dass das so ist. Gerade dann aber erscheint eine intensiv auf die Sache selbst bezogene Diskussion, die jenseits populistischer Versuchbarkeit Argumente vorträgt, prüft und wägt, unerlässlich. Gefordert ist an Stelle schneller und vereinfachender Parolen ein nüchternes und klares politisches Denken, das das Handeln leitet, ein politisches Denken im Sinne Hannah Arendts, die ja in gewisser Weise die Schirmherrin dieser Veranstaltung ist. Denken muss man mit Haut und Haaren oder es bleiben lassen, lässt Joachim Fest Hannah Arendt demgegenüber sagen, und sie hat dies in ihren Werken wie in ihrem Leben immer wieder realisiert: ein Denken, gerichtet auf das, was wirklich ist und was als das Richtige erscheint, darin unnachgiebig und konsequent, ein Denken ohne (rückversicherndes) Geländer, um wiederum Hannah Arendt zu zitieren. Bemüht man sich um solches politisches Denken im Hinblick auf unser Thema, kann die Beitrittsfrage von vornherein nicht allein oder primär unter dem Gesichtspunkt der Bedürfnisse und der Eignung der Türkei für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union behandelt werden, welcher Gesichtspunkt indes im Augenblick vorherrschend geworden ist. Mindestens ebenso wichtig, ja noch wichtiger ist eine Erörterung im Blick auf die Eignung der Europäischen Union für eine Mitgliedschaft der Türkei und ihr politisches, kulturelles und ökonomisches Interesse daran. Was bedeutet der Beitritt der Türkei für die EU, welche Herausforderungen, Vorteile und Chancen, welche Risiken, Verluste und Gefahren bringt er mit sich? Wie weit sind die Voraussetzungen für einen solchen Beitritt nicht nur von Seiten der Türkei, sondern auch von Seiten der EU gegeben? Um eben diese Fragen soll es im Folgenden gehen.

II

Sucht man die Diskussion in diesem Sinn von Grund auf zu führen, kann zunächst die Frage nach der Finalität der europäischen Einigung, ihrem Wozu und Um-willen, nicht ausgeklammert werden. Was ist das eigentliche Ziel, auf das hin die EU konzipiert ist und sich entwickeln soll? Diese Diskussion ist seit dem Scheitern der EVG im Jahre 1954 ausdrücklich nie geführt worden. Vielmehr lagen und liegen unterschiedliche Vorstellungen in- und nebeneinander, sind zum Teil auch gegeneinander gerichtet: Europa als Friedensordnung, seine Integration als endgültige Besiegelung nationalistischer Kämpfe der europäischen Staaten und Völker gegeneinander; Europa als liberale Marktordnung mit freigesetztem Wettbewerb als Quelle des Wohlstandes, der funktionierende Binnenmarkt mit Offenheit zum Welthandel als sich selbst genügendes Ziel; Europa als Wirtschafts- und Sozialraum, der sich auf Angleichung der Lebensverhältnisse hin entfaltet, eine wirtschaftlich-entwicklungspolitische Union mit entsprechender Förderungs- und Ausgleichsfunktion; Europa als leistungsfähiger Konkurrent im globalen Wettbewerb um technologisch-ökonomische Führung mit gezielter Industriepolitik; Europa als auch politische Union und politischer Akteur auf Grund seiner vereinten Wirtschaftsmacht und einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

Die ausbleibende Diskussion wurde von den politischen Akteuren in Europa lange Zeit durch einen situationsgebundenen Pragmatismus ersetzt. Mal stand und steht die eine, mal mehr eine andere Zielvorstellung im Vordergrund, aber ohne gemeinsames, von allen Mitgliedsstaaten getragenes Konzept. Die Frage des Beitritts der Türkei lässt sich jedoch nicht mehr im Wege eines solchen Pragmatismus behandeln und voranbringen. Die Türkei ist nach geographischer Ausdehnung, Bevölkerungszahl, nationaler und kultureller Identität, ökonomischer und politischer Struktur von einer Bedeutung und Eigenart, die im Hinblick auf ihren Beitritt die Frage nach dem Konzept, der Finalité der europäischen Einigung, unausweichlich macht. Schiebt man diese Frage auch jetzt weiter vor sich her, wird sie angesichts der gegebenen Konstellation nicht wiederum vertagt, sondern indirekt, via facti, in bestimmter Weise beantwortet und entschieden. Denn die Frage der Eignung der EU für eine Aufnahme der Türkei und der Türkei für eine Mitgliedschaft in der EU ist anders gelagert und hat eine andere Dimension, wenn das Konzept und Ziel der europäischen Integration eine politische Union mit auch politischer Handlungsfähigkeit und darauf bezogener Konsistenz und demokratischer Struktur ist, wenn es sich lediglich auf eine Freihandelszone mit funktionsfähigem Binnenmarkt samt dazu erforderlicher ökonomischer Entwicklung und Angleichung richtet, oder wenn es primär auf eine sicherheitsstrategische Vormacht in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zielt, gewissermaßen als Seitenstück und Juniorpartner der Weltpolitik der USA.

Betrachten wir die Entwicklung der letzten zehn bis fünfzehn Jahre, so hat die europäische Integration freilich durch politische Aktivitäten, Beschlüsse und vertragliche Übereinkommen tatsächlich eine Richtung erhalten, die auf eine politische Union zielt, über eine Wirtschaftsgemeinschaft und einen europäischen Binnenmarkt hinaus. Das begann mit der Errichtung der Währungsunion im Vertrag von Maastricht; diese wurde von vielen der beteiligten Akteure gerade auch wegen eines aus deren eigener Logik damit verbundenen politischen Integrationszwangs gewollt und ins Werk gesetzt. Es setzte sich im Amsterdamer Vertrag und in den Beitrittsverhandlungen um die Erweiterung der EU vor allem nach Ostmitteleuropa hin fort, schließlich kam der jetzt unterzeichnete europäische Verfassungsvertrag hinzu. Eben dieser Verfassungsvertrag zielt in Umrissen ebenso auf eine institutionell und kompetenziell politisch handlungsfähige Union, nicht zuletzt im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wie auf einen gewissen Ausbau der demokratischen Legitimation in der Union. Soll dieser Weg weitergegangen und nicht etwa abgebrochen oder zurückgenommen werden, kommt es auf die Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen an, die sich von den Grunderfordernissen und der Eigenart der Europäischen Union als politischer Union her für eine Mitgliedschaft der Türkei ergeben. Eine politische Union bedarf anderer Grundlagen und Gemeinsamkeiten, einer anderen Art von Zusammengehörigkeit und Solidarität als eine Freihandels- und Wirtschaftsgemeinschaft oder eine sicherheitsstrategische Aktionsgemeinschaft. Unter diesem Gesichtspunkt sind mehrere Faktoren in Betracht zu ziehen: geographisch-geopolitische, geschichtlich-kulturelle, politisch-integrative und im Zusammenhang damit demographische und ökonomische. Auch dürfen die Verpflichtungen und Zusagen, die gegenüber der Türkei eingegangen worden sind, und das was daraus folgt, nicht unberücksichtigt bleiben.

III

a) Beginnen wir mit dem geographisch-geopolitischen Faktor. Geographisch bedeutet eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU deren Ausdehnung nach Asien, und zwar in erheblichem Umfang. Nur ein kleiner Teil der Türkei, die westliche Landzunge diesseits des Bosporus, die nicht mehr als drei Prozent des Staatsgebietes der Türkei umfasst, gehört geographisch zu Europa. Die Türkei erstreckt sich über 1500 Kilometer auf asiatisches Gebiet, was in der Länge mehr bedeutet als die Entfernung von Warschau nach London. Sie wäre mithin weit mehr als nur ein Anhängsel zum europäischen Teil der EU. Geographisch wird mit dem Beitritt der Türkei aus der Europäischen Union eine europäisch-kleinasiatische Union. Einer meiner staatsrechtlichen Kollegen geht der Frage nach, ob diese Art der Ausdehnung über das geographische Europa hinaus noch vom Begriff des »vereinten Europa« in Artikel 23 und der Präambel des Grundgesetzes gedeckt sei, ob dieser Begriff nicht auch einen geographischen Gehalt habe und insofern beliebiger Ausdehnung Grenzen setze. Doch möchte ich das hier beiseite lassen. Wichtiger erscheint die geopolitische und geostrategische Komponente, die mit solcher geographischer Ausdehnung verbunden ist. Eine um die Türkei erweiterte EU hat direkte Grenzen mit Armenien, Georgien, Iran, Irak und Syrien. Die Außengrenzen der EU reichen dann bis nach Kaukasien und zum vorderen und mittleren Orient, mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Eine so erstreckte EU wird von den Interessenkonstellationen, Konflikten und Unruheherden, die sich dort ergeben, unmittelbar mitbetroffen. Sie unterliegt möglichen Reaktionszwängen, denen sie – Grenzland und Anlieger – nicht ausweichen kann. Was bedeutet das für die politische Handlungsfähigkeit und innere Konsolidierung der EU? Jede politische Gemeinschaft, die über Warenaustausch, Dienstleistungsverkehr und Geldtransfer hinaus politisch aktionsfähig sein will, bedarf einer gebietsmäßigen Begrenzung, die strategisch, aber auch binnenstrukturell Kohärenz vermittelt und eine Problemüberlastung fern hält. Ungehemmte Ausdehnung bewirkt eher eine Schwächung als eine Stärkung politischer Handlungsfähigkeit, indem sie ein Übermaß an Problemdruck und Involviertheit hervorruft – die Schwächung durch Überdehnung. Besteht aber nicht – gerade auch geostrategisch und geopolitisch – eine notwendige Brückenfunktion der Türkei zwischen Europa und der islamischen Welt? In der Tat ist die Türkei der Staat der islamischen Welt, der sich Europa am meisten angenähert hat. Nicht nur blickt die Türkei historisch seit langem nach Europa – denken wir an die Jahrhunderte langen konfliktbeladenen Beziehungen des Osmanischen Reiches zu Europa und seinen Besitzstand in Europa – auch die Modernisierung der Türkei, seit Kemal Atatürk betrieben, ist in der weit gehenden Adaption europäischen Rechts und der Veränderung der Gesellschaftsstruktur stark an Europa ausgerichtet; nicht zuletzt belegen das die Reformbestrebungen der jüngsten Zeit. Die Türkei ist also zu einer Brücken- und Vermittlungsfunktion zwischen Europa und der islamischen Welt durchaus berufen und, sofern sie ihren Charakter als islamisches Land nicht negiert, auch in der Lage. Aber ist die Ausübung dieser Funktion nicht gerade an die Selbstständigkeit der Türkei, ihre politische Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, gebunden? Wird die Türkei über eine volle Mitgliedschaft integrierter Teil der EU, kann das durchaus die Wirkung haben, dass sie von der islamischen Welt, insbesondere der islamisch-arabischen Welt, als islamisches Land abgeschrieben wird, eben weil sie ins westliche Lager, ein dem Islam feindliches Lager, übergetreten und damit dem Islam untreu geworden ist. Blickt man auf die gegenwärtige Verfasstheit der islamischen Welt, ist diese Reaktion eher wahrscheinlich – klares politisches Denken darf mentale Gegebenheiten nicht außer Acht lassen. Kann und soll die Türkei helfen, Aggressionen der islamischen Welt gegen den Westen, die westliche Welt, vermittelnd abzubauen, und selbst demonstrieren, dass westlich-europäische Lebensform und Islam keine unvereinbaren Gegensätze sind, so spricht viel dafür, dass dies gerade die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, auch die volle Souveränität einer Türkei – mag sie auch wirtschaftlich und eventuell monetär mit der EU eng verbunden sein – voraussetzt. Wie ja auch eine Brücke mehr und anderes ist als ein bloßer Brückenkopf; die Brücke verbindet eigenständig aus sich heraus verschiedene, vielleicht auch gegensätzliche Ufer oder Länder, und sie vermag das nicht als bloßer Vorposten der einen oder anderen Seite.

b) Geschichtlich-kulturell sind Europa und die Türkei nicht nur am Rande, sondern grundlegend unterschieden. Darüber dürfen die zum Teil hektischen Reformgesetze der jüngsten Zeit, so anerkennenswert sie als Anpassung an europäische Standards sein mögen, nicht hinwegtäuschen. Dieser Unterschied greift erheblich weiter als alle kulturellen Unterschiede innerhalb der bisherigen Europäischen Union, die Osterweiterung des Jahres 2004 eingeschlossen. Was ist der Grund dafür? Zumeist wird die Prägung durch die christliche Religion und durch den Islam angeführt, die Europa und die Türkei voneinander scheide. Das Problem liegt jedoch weniger in der Religion als solcher. Es liegt in der einerseits von der christlichen Religion, andererseits vom Islam geprägten Kultur und Mentalität in Europa und der Türkei. Hier und dort haben sich unterschiedliche Grundeinstellungen, Denkmuster, Traditionen und Lebensformen herausgebildet. Sie haben – zusammen mit anderen Kräften und Wirkungsfaktoren – eine je eigene kulturelle Identität geformt, die sich auch in den Charakteren der Völker niederschlägt. Dieses kulturelle Erbe hat die Menschen über Jahrhunderte geprägt und geformt, mit entsprechenden Auswirkungen auf ihr Denken und Empfinden. In dieser Vermittlung gehört die christliche Religion zum kulturellen Boden Europas, der Islam zum kulturellen Boden der Türkei. Was besagt dies für die Beitrittsfrage? Kann nicht, so lässt sich fragen, im Zeichen von Religionsfreiheit und Toleranz aus der Anerkennung des jeweils anderen eine gemeinsame Grundlage für ein produktives Zusammenwirken entstehen? Versteht sich das Europa der EU nicht selbst als säkulare, ja säkularisierte Ordnung, offen für verschiedene Religionen, ebenso wie für A-Religiosität? Gewiss hat das heutige Europa säkularen Charakter und existiert, von Malta und teilweise Griechenland vielleicht abgesehen, in der Form säkularisierter Gesellschaften. Aber dieser Charakter ist erwachsen nicht durch Beiseitestellen, sondern in lebendiger Auseinandersetzung mit dem fortwirkenden Christentum und in der Umsetzung gerade auch christlicher Gedanken. Die Kultur Europas – genauer und politisch unkorrekt, aber zutreffend: des lateinischen Europas – ist geprägt durch epochale Vorgänge, wie zunächst den Investiturstreit, den ersten Freiheitskampf zwischen Kirche und politischer Ordnung, sodann die Reformation, den europäischen Rationalismus und die Aufklärung, schließlich die Menschenrechtsbewegung. Diese Vorgänge haben tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis und der Mentalität der Völker des lateinischen Europas hinterlassen. Sie haben deren Identität in der Weise geprägt, dass praktizierte Religion und säkularisierter Staat, christlicher Glaube und freiheitliche Ordnung neben- und miteinander bestehen, sich sogar wechselseitig ergänzen können. An einer in dieser oder einer vergleichbaren Weise geprägten geistig-kulturellen Identität fehlt es in der Türkei. Sie lässt sich auch nicht durch die viel berufene Laizität der Türkei ersetzen oder kompensieren. Die türkische Laizität ist, was oft übersehen wird, keineswegs gleichbedeutend mit der laicité in Frankreich. Diese hat die völlige Freigabe der Religion bei ihrer Beschränkung auf den privat-persönlichen Bereich zum Inhalt, die türkische Laizität demgegenüber die Gestaltung der Religion des Islam – ohne Freiheit für andere Religionen – durch den Staat, um sie einerseits zu entpolitisieren und andererseits in das kemalistische nationale Modernisierungsprogramm zu integrieren; deshalb auch die neutralisierenden Züge. So sind Glaubensfragen und der religiöse Kult dem Direktorium für Religionsangelegenheiten (Diyanet), einer staatlichen Behörde, unterstellt; sie hat nach der letzten, 2003 beschlossenen Vergrößerung etwa 100 000 Angestellte, darunter Vorbeter, Prediger, Gebetsrufer und so fort, und ihr unterstehen an die 70 000 Moscheen. Unter ihrer Ägide wird eine Art sunnitischer Staatsislam als Grundlage für Religionsunterricht und religiöse Bildung praktiziert. Dies ist etwas grundlegend anderes als säkulare Religionsfreiheit; die nach wie vor beschämende Lage der Christen in der Türkei, die ungeachtet papierner Deklarationen fortbesteht, bestätigt dies nur. Weiter ist zu bemerken, dass diese Art der Laizität von oben verordnet wurde; die Menschen wurden vom Staatsgründer Kemal Atatürk autoritär in sie hineingezwungen. Soweit die Laizität Elemente von Säkularisation oder Säkularismus enthält, sind diese nicht aus den Wurzeln des Islam erwachsen, auch nicht als ein Produkt geistiger Auseinandersetzung mit dem Islam entstanden, die diesen selbst veränderte; schließlich sind sie bislang nur von einem geringen Teil der Menschen in der Türkei mental akzeptiert. Immer wieder hat es seit Atatürk in der Türkei islamistische Gegenbewegungen gegeben, am deutlichsten noch kürzlich in der Wohlfahrtspartei von Neçmettin Erbakan, der auch der gegenwärtige Ministerpräsident Erdogan, selbst ein frommer Muslim, zunächst angehörte. Von einer der europäischen vergleichbaren Mentalität oder geistig-kulturellen Identität kann nach alledem keine Rede sein. Es besteht insoweit eine Andersheit und Fremdheit, und diese lässt sich durch schnell hintereinander kommende Reformerlasse, denen (noch) das Widerlager im geistigen Bewusstsein der Menschen fehlt, nicht kurzerhand beseitigen.

c) Die hier deutlich gewordene mentale und kulturelle Unterschiedenheit wirkt auch auf die politisch-integrativen Probleme ein, die bei einem Beitritt der Türkei sowohl für die EU wie auch für die Türkei selbst entstehen. Für einen Staatenverbund, der auf eine politische Union und Gemeinschaft abzielt, reicht als gemeinsame Grundlage nicht aus, dass alle darin miteinander Verbundenen Menschen sind und sich als solche in ihren Menschenrechten anerkennen. Für eine politische Union in Europa bedarf es über ein solches neminem laedere hinaus einer Gemeinsamkeit und Solidarität, die ungeachtet der eigenen nationalen Identität auf ein gemeinschaftliches Zusammenleben mit anderen Völkern und Nationen bezogen ist. Solche Übereinstimmung kristallisiert sich in Fragen wie: Wer sind wir? und: Wie sollen und wollen wir miteinander leben? Als nur relative Gemeinsamkeit kann und muss sie Raum lassen für vielfache Differenzierung, Eigenheit und auch Unterscheidung; die Völker und Nationen sollen nicht aufgelöst oder absorbiert, sondern nur übergriffen werden. Aber sie muss zugleich auch eine rational begründete und in gewissem Umfang auch emotionale Verbundenheit aufweisen. Erst aus dieser heraus kann so etwas wie ein gemeinsames »WirGefühl« entstehen und sich forttragen. Eine Schweizer und daher gewiss unverdächtige Stimme formuliert es so: »Zwischen den zu integrierenden Einheiten müssen Bindeglieder, Ligaturen vorhanden sein, geschichtlich gewachsene Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten, Ergänzungen, Komplementarität. Völlig Fremdes lässt sich nicht verbinden.« Ein solches gemeinsames Wir-Gefühl prägt sich darin aus, dass mental wie auch emotional dasjenige, was die anderen betrifft, auch mich angeht, nicht von der eigenen Existenz getrennt wird. Auf dieser Grundlage kommt es – Ausdruck der Solidarität – zur Anerkennung gemeinsamer Verantwortung, von Einstandspflichten und wechselseitiger Leistungsbereitschaft. Es ist der »sense of belonging«, von dem Lord Dahrendorf spricht, das Bewusstsein, Empfinden und der Wille, zusammen eine Gemeinschaft zu bilden, ihr anzugehören und an ihr – im Angenehmen und Nützlichen wie im Schweren und Belastenden – teilzuhaben. Nicht zuletzt gehört dazu zumindest in Umrissen auch ein gemeinsames Geschichtsbild als Anker solcher Gemeinsamkeit. Dieser sense of belonging, das darf nicht übersehen werden, muss in demokratisch organisierten Gemeinschaften stärker ausgebildet sein als in autoritär oder technokratisch verfassten. In jenen müssen die zum Bestand und zur Fortentwicklung der Gemeinschaft ergehenden Entscheidungen von den Menschen nur hingenommen werden, als von anderer Seite auferlegt und nicht selbst zu verantworten. In dem Maße, in dem eine Gemeinschaft demokratisch organisiert und auf demokratische Legitimationsverfahren angelegt ist, müssen diese Entscheidungen von den Menschen positiv mitgetragen werden, als von ihnen selbst getroffene und ausgehende. Daher bedarf es in weiterem Umfang gemeinsamer Auffassungen und Zielvorstellungen, die das aktive Handeln der Gemeinschaft mittragen und sie dazu befähigen. Dies alles will bedacht sein, wenn es um eine Aufnahme der Türkei als gleichberechtigtes Mitglied der Europäischen Union geht. Schon die gerade vollzogene Osterweiterung der EU bringt insgesamt insoweit erhebliche Probleme mit sich. Sie sind aber vergleichsweise gering gegenüber denjenigen, die bei einem Beitritt der Türkei ins Haus stehen. Eine in ihrer Integrationskraft und Integrationsbereitschaft überforderte EU kann leicht in Agonie geraten und Aggressionspotenziale, statt sie abzubauen, zuallererst freisetzen. Die hier aufgewiesenen Probleme und Schwierigkeiten lassen sich auch nicht mit dem Hinweis auf Europa als Wertegemeinschaft beiseite stellen. Gewiss sind Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in den Mitgliedstaaten der EU, wenn auch in unterschiedlicher Tiefe, anerkannt und praktiziert. Insofern lässt sich, darauf bezogen, von einer Wertegemeinschaft in Europa sprechen. Auch die Türkei hätte daran Anteil, falls sie die genannten Merkmale aufweist, sie nicht nur proklamiert, sondern auch realisiert. Diese Merkmale sind fraglos wichtig als Voraussetzung und notwendiger Boden für eine politische Union in Europa. Aber sie enthalten aus sich heraus noch nicht den positiven politischen Impetus und Antrieb für eine solche Union; sie sind zwar eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für die Zusammengehörigkeit, den sense of belonging und auch die Interessengemeinschaft, aus denen eine politische Gemeinschaft von selbstständigen Staaten ihre Handlungsfähigkeit und Handlungswilligkeit bezieht. Käme es nur auf die genannte Wertegemeinschaft an, könnte sich die EU ohne weiteres auf Australien, Neuseeland oder auch Japan erstrecken und diese Länder zu Beitrittskandidaten machen. Umgekehrt kann deshalb die Mitgliedschaft in der EU auch nicht auf eine Anerkennungsprämie für die Reformbereitschaft der Türkei reduziert werden. Für ein positives Miteinander in einer politischen Union ist in deren wie im Interesse der Türkei mehr erforderlich als der Standard einer Wertegemeinschaft, den jeder Staat fraglos auch für sich allein verwirklichen kann und sollte.

d) Das politisch-integrative Problem, das wir bislang behandelt haben, erfährt durch die demographische Dimension eine weitere Zuspitzung. Für die Bevölkerungsentwicklung der Türkei bis 2050 kommt eine Dokumentation der UN von 2003, die auf Revisionen im Jahr 2002 beruht, auf Grund der Basiszahl von 68,3 Millionen für 2000 – je nach der Annahme über die Reproduktions- beziehungsweise Fertilisationsrate unter Berücksichtigung der Steigerung der Lebenserwartung – zu folgenden Prognosen: Geht man von der oberen Annahme von 2,7 bis 2,35 aus, ist 2050 mit einer Bevölkerung von 119,9 Millionen zu rechnen, bei einer mittleren Annahme (2,3 bis 1,85) mit 97,8 Millionen und bei einer unteren Annahme (1,9 bis 1,35) mit 78,4 Millionen. Hierbei sind die Steigerung der Lebenserwartung und Migrationsanteile eingerechnet. Im Blick auf die fortschreitende Modernisierung in der Türkei erscheint Professor Birg aus Bielefeld die mittlere Annahme, bei der eine deutliche degressive Entwicklung berücksichtigt ist, am ehesten realistisch. Danach ergeben sich für das Jahr 2015 82,2 Millionen, für 2020 85,7 Millionen, für 2030 91,9 Millionen an Bevölkerungszahl. Die Türkei wird also bei einem Beitritt 2015 oder später unweigerlich der bevölkerungsreichste Mitgliedsstaat der EU sein. Entsprechend gestalten sich die Zahl der Sitze und damit die Einflusspositionen im Europäischen Parlament, der Anspruch auf angemessene Vertretung in der Kommission und das Gewicht beim Zustandekommen und gegebenenfalls der Verhinderung von Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat. Repartitionen gerade für die Türkei sind hier nicht denkbar, sie bedeuteten eine Diskriminierung und wären gerade mit den Wertegrundlagen der EU unvereinbar. Weiter sind die Auswirkungen der vier Freiheiten des EG-Vertrages, insbesondere die der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, zu beachten. Zuzugsbewegungen aus der Türkei im Rahmen europäischer Dienstleistungsund Niederlassungsfreiheit sind primär nach Deutschland hin zu erwarten, weniger zur EU insgesamt, weil in Deutschland bereits die meisten Türken, etwa 2,8 Millionen, sesshaft sind. Zwar können solche Zuzüge durch Übergangsfristen etliche Jahre hinausgezögert, jedoch auf der Basis gleichberechtigter Mitgliedschaft nicht endgültig abgewehrt werden. Greift man dennoch zu »unbefristeten«, das heißt auf Dauer gestellten Beschränkungen von Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, wie sie jetzt sogar der Kommissionsbericht als Möglichkeit in Erwägung zieht, schafft man eine geminderte Mitgliedschaft, einen Beitritt zweiter Klasse; das wäre nichts anderes als ein Einstieg in die sonst entschieden abgelehnte privilegierte Partnerschaft. Es ist also offensichtlich, dass die Bevölkerungszahl und das daran sich orientierende politische Gewicht der Türkei das politisch-integrative Problem noch zusätzlich erschwert. Fehlendes Zusammengehörigkeitsbewusstsein und »Wir-Gefühl« wirken sich hier verstärkt aus, und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen EU-weit für die gemeinsame, von politischer Solidarität getragene Handlungsfähigkeit und die wechselseitige Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen und Einstandspflichten – eine Bedingung für das Fortschreiten einer politischen Union auf demokratischer Grundlage. Zum andern im nationalen Bereich für die konkrete Integrationsbereitschaft über bestehende Andersheit hinweg. Es sei nur auf das schon heute bestehende Problem von Grundschulklassen mit deutlicher Mehrheit ausländischer, nicht zuletzt türkischer Kinder hingewiesen und auf die möglichen Folgen des gleichen Kommunalwahlrechts für alle EG-Ausländer, wenn in großen Städten etwa eine türkische Gruppierung zweitstärkste oder gar stärkste Fraktion im Gemeindeparlament wird. Können aber solche Schwierigkeiten nicht abgefangen werden durch plurale Lösungen auf der Grundlage der Anerkennung von kultureller und sprachlicher Eigenheit und Vielfalt? Das mag so scheinen und erwünscht sein. Aber es würde ein anderes Integrationsmodell als das bisher verfolgte bedingen. Was war die Grundlage für das oft über Jahrhunderte hinweg im Großen und Ganzen friedliche und beziehungsreiche Miteinanderleben von Menschen verschiedener Herkunft, Religion, Sprache und Kultur im alten Europa? Es war die Anerkennung ihrer Eigenheit und Lebensform durch einen eigenen Rechtsstatus, der ihnen religiöse und kulturelle Eigenständigkeit gewährleistete. Denken wir als Beispiele an die Hugenotten in Berlin, die Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen in Ungarn beziehungsweise später in Rumänien und – noch im 20. Jahrhundert – die Muslime und Christen in Bosnien-Herzegowina. Sie alle sollten im Rahmen staatlich festgelegter Verträglichkeit nach ihren Religionsbegriffen, wie es alteuropäisch so schön hieß, nach ihren Sitten, ihrer Sprache, ihrem Recht leben, also ihre Wurzeln behalten können. Was heute als Parallelgesellschaft ausgemacht wird und als Gefahr erscheint, war durch Anerkennung in eine übergreifende Ordnung eingebunden und insofern integriert. Ginge es hiernach, müssten etwa in Berlin, legte man Grundsätze und Praxis im alten Österreich-Ungarn zu Grunde, nicht nur eigene türkischsprachige Schulen, sondern auch eine türkischsprachige Universität bestehen. Solche Art kultureller Vielfalt steht freilich in einem dauernden Spannungsverhältnis zum modernen Nationalstaat, verstärkt zur nationalstaatlichen Demokratie. Diese beruht auf der Nation als einer politischen Willens- und Kulturgemeinschaft, einem einheitlichen, für alle verbindlichen nationalen Recht, prägt sich in der eigenen nationalen Kultur aus und empfindet sprachlich und kulturell deutlich anders Geprägtes als fremd. Ihre Integration soll weithin durch Eingewöhnung, Einfügung in und Übernahme von Ordnung und Lebensform, insbesondere die Übernahme der eigenen Sprache erreicht werden. Das ist in sich nicht ohne Folgerichtigkeit. Aber es bedeutet, dass die Aufnahme- und Integrationskapazität in solchen Staaten und Gesellschaften durchaus eine begrenzte ist und nicht überfordert werden darf. Anders mag es in expliziten Einwanderungsländern wie den USA sein. Ein solches Einwanderungsland lässt sich aber nicht allein durch entsprechende rechtliche Regelungen schaffen, es muss auch beiderseits mental fundiert sein, sodass einerseits die Einwanderer oder Zuzügler positiv aufgenommen statt beziehungslos sich selbst überlassen oder ausgegrenzt werden, andererseits diese Menschen von sich aus zur Integration und das heißt zur weit gehenden Assimilation bereit sind.